Il faut bien que même les meilleurs s’en aillent, ce qui ne

donne pas envie pour autant de leur pardonner – plutôt de gueuler sur une

saloperie de coronavirus qui s’en prend à un écrivain de 86 ans aux défenses

forcément affaiblies…

Marcel Moreau est mort et je porte en moi une tristesse qui

bouillonne comme la lave de ses phrases. Il fut un compagnon fidèle, moins

parce que nous nous voyions, plus amicalement que professionnellement, de loin

en loin qu’en raison de la présence permanente de son écriture.

Lire les livres de Marcel Moreau, aujourd’hui comme hier, c’est

traverser la folie, les obsessions, les gouffres. Et en sortir.

J’emprunte au film de Stefan Thibeau (qui, je l’espère, ne m’en

tiendra pas rigueur), Marcel Moreau : se dépasser pour s’atteindre,

la photo qui illustre cet au revoir ému – mais on se retrouvera, Marcel, chaque

fois que je rouvrirai un de tes livres !

Amours à en mourir et Opéra

gouffre (1989)

L’écriture de Marcel Moreau est excès. Elle fait plus que

frôler les abîmes, elle s’y engouffre avec l’avidité de celui qui veut les

connaître pour mieux les affronter, pour avoir une chance d’en sortir non sans

blessures mais au moins vivant. C’est ce qui rapproche Marcel Moreau de

Stéphane Mandelbaum dont les initiales sont reprises en sous-titre d’Opéra gouffre (ou S.M. assassiné) et qui est aussi coauteur, avec son frère Arié,

du livre qui se trouve ainsi ponctué de dessins emplis d’une violence

désespérée.

Parlant de Mandelbaum, Moreau parle bien évidemment de

lui-même, de sa lutte contre le rationnel, de la manière dont il est « malade du sens du mot », du

lourd tremblement qui le prend à la racine de la langue et écartèle le style.

Amours à en mourir remet en scène le personnage de la « Folfemme »,

autre axe de l’imaginaire de Marcel Moreau. Et qui est à l’origine des mêmes

bouleversements intérieurs, d’une émotion qui bouscule les convenances pour se

faire entendre.

Avec ces deux petits livres, Marcel Moreau se montre tel qu’en

lui-même. S’expose aussi, bien entendu, à tous les lecteurs bien-pensants pour

qui l’excès est synonyme de mauvais goût. Alors qu’il est ici recherche de la

vérité, de sa vérité.

Mille voix rauques (1989)

Ecrivain de l’excès, Marcel Moreau éprouve de temps à autre

le besoin de faire le point dans sa démarche. Ces livres où il mesure le

parcours accompli, et celui qui lui reste à faire, sont parmi ses plus

attachants. La Pensée mongole ou Discours contre les entraves appelaient

peut-être Mille voix rauques, des

voix qu’on peut entendre maintenant dans un ouvrage qui semble faire charnière

dans l’œuvre de Marcel Moreau.

« Ce texte est le

lieu de la violence qui me reste, et de la tristesse qui me vient. » L’auteur

du Chant des paroxysmes aurait-il usé sa rage ? Serait-il fatigué de

hurler en solitaire ? La question qui vient naturellement après la

première phrase ne se pose pas très longtemps : Marcel Moreau est toujours

un fou de mots, un enragé du Verbe, supérieur pour lui à la spiritualité en

Dieu. Et sa manière de nous le faire comprendre n’a rien de théorique. Pas d’essai

compassé sur soi-même ! Pas de nostalgie ! Pas de regrets ! Quand

Marcel Moreau se retourne sur son passé, et qu’il dit : « Tout est

bien », c’est avec la démesure des passions les plus folles.

Peut-être, quand même, à force d’avoir exprimé ses colères

et ses joies, Marcel Moreau en est-il arrivé maintenant à une sorte de sérénité.

« Je ne serai plus le même. Vous

serez différents. Sourions-nous. » A la recherche du bonheur, il sait

maintenant où il se trouve. En effet, quelque chose a changé. Mais ce livre-ci

ne fait que l’annoncer. C’est en cela qu’il constitue une charnière : « Ce livre est au commencement de la fin

de mes livres. La suite pourrait être le silence ou, plus probablement, un

sursaut convulsif provoquant de nouvelles orgies verbales. » Il n’est

possible d’émettre que des hypothèses à ce sujet, dans l’attente des événements…

Auparavant, nous aurons eu le temps de nous laisser

imprégner par la richesse de Mille voix

rauques dont l’écriture très physique fait une petite place au sport, que

Marcel Moreau ne pratique plus, mais dont il continue à admirer la tumultueuse

beauté, notamment celle du rugby, cette fête sensuelle et heurtée. On placera

en parallèle, parce qu’elle parle au fond de la même chose, la « Lettre de

l’esprit au corps » qui constitue un chapitre dans lequel le délire est

invoqué contre la décrépitude et la mort, dans un chant qui n’est pas désespéré,

bien au contraire.

Quoi qu’il en dise parfois – et même dans cet ouvrage – Marcel

Moreau n’a rien perdu de son tempérament. Il a toujours en lui de quoi

vociférer. Ses gouffres restent ouverts sur un grand appétit d’exister par les

mots. Et si son retour chez son premier éditeur (où il n’avait plus publié

depuis sept ans) semble fermer une boucle, elle n’est ni la première ni la

dernière…

Neung conscience fiction (1990)

Derrière ce nom imprononçable : Neung, sorte de cri

sauvage, se cache – ou plutôt se montre – la dernière folie salutaire de Marcel

Moreau. A son vingt-cinquième livre, l’auteur de Quintes (qui inaugura sa bibliographie en 1963) conquiert encore un

pan de liberté dans un roman apocalyptique où le grand remue-méninges de la vie

se traduit en extraordinaires convulsions.

Neung a été envoyé par son père – soucieux d’écrire « un livre de conscience fiction »

avant de mourir – en Oxydem, un étrange pays où la langue se réduit de plus en

plus en sons informes parce que les sujets de Tronikescu sont saisis « d’an-thro-pophobie, d’illitérature, de

futurescence, mais aussi de frik ».

Pour sa survie, Neung se réfugie dans la Maison des Mots, occupée

autrefois par son arrière-grammaire, où il va se livrer à des pratiques peu

compatibles avec la moralité de l’endroit.

Une transformation physique désigne Neung comme un cas

étrange : une excroissance érectile a poussé sur sa tête – c’est Jules, né

du Vwortch. Et, avec ce deuxième phallus, il va s’employer à enschlouguer

quelques Oxydèques, à les violer dans leur cerveau pour les débarrasser de leur

Quancer. Sombre furie d’érotisme et de mort que la sienne !

Cette fable cruelle semble celle d’un homme qui, inquiet de

voir notre société de plus en plus aseptisée, en appelle à la résistance. On ne

peut le laisser seul…

Noces de mort (1993)

Marcel Moreau n’en finit pas de revenir en Belgique où il

est de plus en plus fêté à sa juste valeur. Le vociférateur ne s’est pas calmé

pour autant, comme le prouve son dernier récit publié, Noces de mort. Peut-être, simplement, l’écoute-t-on mieux, tant des

écrivains comme lui nous deviennent de plus en plus indispensables au fur et à

mesure que le commerce du livre, aseptisé, s’assimile à du marketing…

Le prix Plisnier en 1971, le prix Canada-Communauté

française Wallonie-Bruxelles en 1977, le prix Malpertuis en 1979, le prix de la

Ville de Mons en 1983, le prix Maeterlinck l’année dernière, et maintenant le

prix Achille Béchet, premier du nom (doté de 200 000 francs belges), créé

par la province de Hainaut en hommage à un des grands animateurs de sa vie

culturelle, mort l’an dernier… La liste s’allonge, et tant mieux, puisque c’est

en outre chaque fois l’occasion de revoir chez nous, chez lui, celui qui partit

en hurlant et qui revient sans avoir rien abandonné de son déchirement

intérieur. Il a même souvent fait un peu peur, y compris à ceux qui avaient l’occasion

de lui offrir l’une ou l’autre récompense. Cette fois, pour ce prix biennal de

consécration sans candidature destiné à un créateur, quelle que soit sa

discipline, il est apparu comme un des artistes hennuyers (ou ayant un rapport

avec cette province) les plus dignes de le recevoir.

Prix de consécration, disions-nous : sa bibliographie s’allonge

presque chaque année de plusieurs lignes, de plusieurs volumes qui se

ressemblent sans se confondre, dans une même orgie verbale qui prend racine

loin à l’intérieur du corps et se déploie dans le monde comme un monstre

magnifique auquel aucune frontière ne peut fermer un territoire. Une trentaine

d’ouvrages déclinent ainsi cette Moreaumachie,

pour reprendre le titre d’un de ses romans. Cette année, il a publié Tombeau pour les enténébrés, avec des photographies

de Jean-David Moreau, et Noces de mort,

récit terrible d’une fusion amoureuse si forte qu’elle ne peut que se perdre

dans la mort.

L’homme et la femme qui sont réunis dans une chambre n’ont

plus rien à connaître de ce qui les entoure. Ils sont jeunes, elle se meurt d’un

cancer, il est pourchassé par les forces de l’ordre pour l’assassinat d’un

homme qu’on appelle le Chef. Leurs corps se sont trouvés, ils ne se perdront

plus. D’ailleurs, ils n’ont plus rien à perdre, ils ne peuvent plus que gagner

du temps dans l’ardeur amoureuse, jusqu’à peut-être rendre l’amour lui-même

aussi dangereux que les autres dangers dont ils sont menacés. Et si l’amour

devient mortel, il a une chance d’effacer tout le reste.

« En fait, le feu

du cancer (mot qu’elle n’avait jamais prononcé) se propageait en elle, et il

fallait que le feu de l’Amour fût le premier à la détruire, ô mon chéri, je t’aime,

je t’aime, je t’aime. » Ce lyrisme sombre et emporté fait basculer le

lecteur aussi hors du temps et partager, le temps d’une folie, cet emportement

dont Marcel Moreau a fait, en écriture au moins, son pain quotidien.

Bal dans la tête (1995)

On connaît, ou on devrait connaître, l’ivresse verbale de

Marcel Moreau, ses élans fulgurants qui poussent son écriture à l’incandescence,

au bord de la folie. Et, disant la tentation de cette folie, il ne cesse d’en

explorer consciemment les abords, près de la chute mais retenu par quelque

instinct vital plus fort que la mort, mort physique ou mort symbolique qui

détacherait l’esprit de sa capacité à appréhender le réel pour s’engouffrer

dans un univers ne répondant plus qu’à sa propre logique – illogique aux yeux

de tous. C’est pourquoi, sans doute, il arrive que les livres de Marcel Moreau

– il en a publié plus de trente depuis trente ans – échappent à ceux qui en

tentent l’exploration, suite à un sentiment de découragement devant quelque

monstruosité incompréhensible.

Cependant, sans rompre avec la radicale intransigeance de

son Discours contre les entraves, il

arrive à Marcel Moreau d’ouvrir plus largement la porte à celui qui voudrait

tenter de la franchir. Cette impression pourrait rouvrir le vieux débat sur le

problème de la lisibilité, mais celle-ci est tellement subjective qu’il est

vain d’y revenir. Disons simplement, pour faire vite, qu’un roman comme Julie ou la Dissolution, souvent cité d’ailleurs

par ceux qui éprouvent quelque difficulté à aborder l’œuvre de Moreau, offre

sans doute une introduction plus douce à une création en totale et volontaire

rupture avec tout confort. Dans le même ordre d’idée, nous nous en voudrions de

ne pas citer un titre moins connu, et qui aurait mérité au minimum un élan de

curiosité plus soutenu, Issue sans issue.

Ajoutons-y maintenant ce Bal dans la tête

dont l’auteur nous prévient cependant, dans un bref avant-propos, qu’il a

longuement hésité à le publier. Il s’en explique : « J’y voyais trop l’impudique maladie de la sous-estimation de soi,

conduisant au reniement de soi. Il fut écrit à une époque où il me semblait

inutile d’ajouter de la vie haïe, en tout cas suspectée, à une vie que j’avais

embrassée sans compter, ne dût-elle une part de son intensité qu’à un pessimisme

exacerbé. »

Osons une explication complémentaire, celle du lecteur qui a

traversé les fureurs de Bal dans la tête :

plus proche de la mort physique que d’une mort symbolique, le roman a pu

paraître trop explicite à son auteur qui aurait été tenté de garder pour lui

cette descente aux enfers. Il a eu raison de n’en rien faire : même l’enfer

est éclairant quand sa visite se fait en compagnie de quelqu’un qui y croit.

Un des deux personnages principaux du nouveau roman de

Marcel Moreau est peut-être l’involontaire intermédiaire entre le lecteur et l’univers

de l’écrivain : écrivain lui-même, il est un auteur à succès au style

policé et se plaît à faire plaisir à son public. Nous n’aurons pas d’exemple de

son écriture, mais ce n’est pas nécessaire : les commentaires de son frère

Serge suffisent. Serge est peintre et habite son délire pour deux. Il a, en

outre, séduit la femme de son frère écrivain, et celle-ci est morte. Bloqué

dans sa démarche créatrice, Serge s’est tourné vers l’écriture avec la même

violence qu’il avait mise dans la peinture. Il boit trop et son comportement, influencé

par celui qu’il nomme Edicius, figure imaginaire de la fin, est totalement

autodestructeur. Serge livre dans ses carnets des aveux qui constituent une

sorte d’autopunition terrible.

Il n’est pas interdit de voir, dans les deux frères, deux

faces du même personnage, l’un finissant par dévorer l’autre et par occuper

toute la place jusqu’à ce que l’auteur lui-même prenne la parole, dans une

conclusion de roman qui tourne à la réflexion sur le sens même du livre, pour

autant qu’il puisse avoir un sens clair : « Bal… n’est sans doute pas de cette trempe des œuvres qui

survivent à l’écrivain. […] Et plus je parle de lui, de la manière dont j’en

parle, plus j’ai l’obscure sensation qu’il n’est pas le livre que je crois qu’il

est, et que je ne suis pas l’homme dont il est censé donner l’image. Cette

ambiguïté semble sans issue. »

C’est bien parce qu’elle n’a pas d’issue qu’elle est

fascinante. On était entré dans le roman avec le sentiment de suivre un chemin

clairement balisé, et Moreau a annexé le terrain avec ses doutes, ses

lancinantes questions auxquelles il est impossible de répondre – d’où la

nécessité de les poser et de les reposer sans cesse, dans une œuvre qui est

moins répétitive qu’elle n’approfondit jusqu’à l’intolérable les mêmes

angoisses, les mêmes obsessions.

La compagnie des femmes (1996)

A sa manière, Marcel Moreau repose le problème de l’œuf et

de la poule. Lequel est antérieur à l’autre ? Bien sûr, chez lui, ce n’est

pas une question d’œuf et de poule. Mais, à force d’écrire ses livres enragés, à

force de creuser toujours les mêmes thèmes passionnels, il a bien dû finir par

s’interroger sur la cohabitation, chez lui, de deux obsessions fondamentales. La compagnie des femmes plonge au cœur

de ce maelström sur les rives duquel plus de trente livres déjà ont échoué – sans

pour autant, bien sûr, s’apparenter à des échecs.

En apparence, son nouvel ouvrage ne parle que des femmes. Et

en parle avec la voix du désir. Mais toujours se mêle le mouvement de l’écriture,

propre à s’approcher de la réalité telle qu’il la vit : « Que reste-t-il de l’homme ? Une

femme. Disons une idée de la femme. Pas une idée. Une perception. Une

respiration d’elle. Une représentation qui frémit. Un corps. Qui bouge. Qui

vient, va, revient. La dernière des obsessions. Celle que le Verbe n’a pas eue.

Jamais définitivement eue. Seulement par rafales. Quand j’étais trop fou de lui.

Ou trop drogué. Trop esclave. Quand les mots m’étaient totalement sans Elle. Chante-corps

bâillonné. »

C’est comme si les mots sans la femme n’avaient pas de

raison d’être. Mais peut-être le contraire est-il tout aussi vrai. Plus on

avance dans son texte, plus il devient impossible de séparer le verbe et la

chair, qui sont glorifiés dans leur plus intime relation, celle qui nourrit l’un

et l’autre. Sorte d’incantation vitale, La

Compagnie des femmes longe souvent des gouffres, car plus on s’élève et

plus la chute peut être dangereuse. Mais, cette fois, Marcel Moreau reste prudemment

près de la paroi, et évite de se perdre dans l’inconnu. Encore faudrait-il

tenir pour acquis que le territoire exploré, marqué ainsi par ces pages, est

réellement connu. Alors qu’il est sans doute davantage senti, en une perception

plus instinctive que rationnelle. Le raisonnement n’a jamais été, on le sait, à

la base de l’écriture de Marcel Moreau. Il procède plutôt par longues

incursions dans le domaine du sensible, de l’émotion, débordé parfois même par

ce qui, en lui, agit, mais laissant faire pour aller plus loin encore.

Au ressassement qui, de livre en livre, finit par constituer

une œuvre dont la cohérence n’échappe plus à personne, l’écrivain se donne sans

la moindre complaisance. Il ne craint pas de fustiger ce qu’il considère

parfois comme ses travers, et qui en réalité est à la source de sa création. Recréation

du monde, plutôt, vu par des yeux un peu fous, de cette folie qui dit les

vérités trop généralement tues, par pudeur ou par crainte de la pression

sociale.

Les mots de l’amour et les mots de la mort s’enlacent. Se

déversent les uns dans les autres. Ou se chevauchent, se font des enfants, fragiles

sonorités, hâves. Des voix de vêpres et de nénies mêlées.

Un furieux appel d’air qui nous emporte et nous élargit l’horizon

à un point qu’il était impossible d’imaginer.

« Moreau »,

un film de Michel Jakar (1997)

Marcel Moreau, ou le verbe halluciné. Depuis son premier

livre, Quintes, paru en 1962, l’écrivain,

né dans un Borinage qui a laissé des traces au fond de sa mémoire, n’en finit

pas d’arpenter la langue avec une folie rageuse à peine canalisée dans des

textes qui ruent dans les conventions, qu’elles soient littéraires ou sociales.

Marcel Moreau l’unique. Il n’existerait pas qu’on ne

penserait même pas à l’inventer, tant son cas paraît atypique dans un monde de

plus en plus aseptisé. Il est pourtant nécessaire qu’il soit toujours là à

donner de la voix, à rappeler que les mots peuvent – doivent ? devraient ?

– naître au plus profond de l’intérieur du corps, là où les organes vitaux coexistent

avec la pensée, une Pensée mongole, pour

reprendre le titre d’un de ses livres.

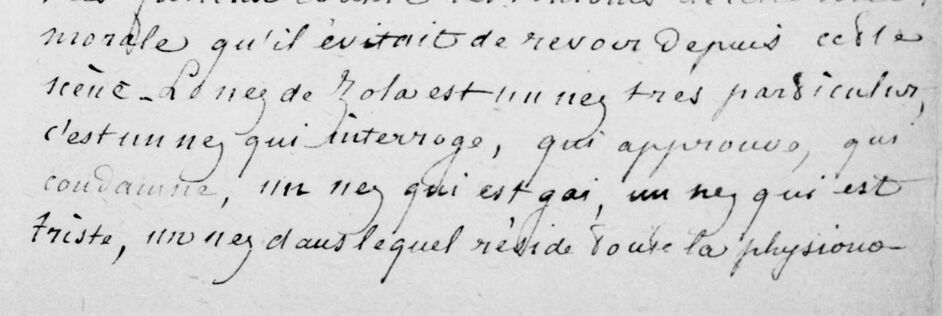

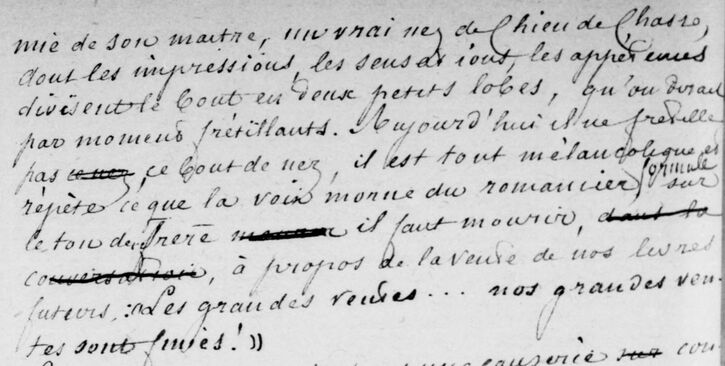

Michel Jakar a tenté la gageure de transposer en images

cette démarche inhabituelle. Il a choisi le noir et blanc, peut-être le noir de

la mine et le blanc du soleil. L’ombre et la lumière se répondent dans un jeu

où les deux éléments sont indispensables à une recherche d’équilibre menée

toujours au bord des gouffres.

Marcel Moreau parle relativement peu dans le film, mais on

le voit beaucoup. Il est dans la rue, il rentre chez lui, il découpe de la

viande, il se promène. Gestes quotidiens inscrits dans la banalité de toute

existence. Mais, surtout, il écrit, il écrit. Il biffe, il rature, les

hésitations coupent un élan qui renaît sans cesse, la page se couvre de lignes

courtes, montantes. Les lettres se serrent les unes contre les autres, tourmentées.

L’écrivain au travail est un spectacle vivant, physique – et fascinant.

Néanmoins, le film paraît un peu long. Plusieurs moments

auraient gagné à une plus grande brièveté. Le réalisateur se complaît dans les

belles images, comme s’il croyait nécessaire d’insister pour faire comprendre

son propos – qui, d’ailleurs, n’est pas explicatif, heureusement. On se serait

contenté d’une heure au lieu d’une heure vingt.

Ces longueurs sont rachetées avec bonheur par la fin du film,

plus vive et même, par instants, franchement drôle.

Marcel Moreau revisionnant, une trentaine d’années après, les

images d’une interview télévisée où il parlait très sérieusement de son travail,

cela a un côté comique. On sent l’écrivain, aujourd’hui, plus détaché, probablement

plus en accord avec lui-même. Cela lui permet de prendre les choses avec un

recul ironique et le spectateur s’en réjouit franchement.

Un peu plus tard, deux personnages se croisent au bord d’un

champ, tous deux occupés à déclamer des textes. L’un des deux, Jean-Pierre

Verheggen, interpelle l’autre : « C’est

du Moreau ! » Et chacun continue son chemin, les mots à la bouche

comme des fleurs au fusil. Comme un écrivain nommé Marcel Moreau qui continue

inlassablement son labourage de la langue, et qu’on peut rencontrer ce soir

grâce à la télévision.

Corpus scripti (2002)

Qu’on se le dise, Marcel Moreau a quarante ans : il est

né en 1963, quand paraissait Quintes,

premier roman très remarqué (bien qu’oublié dans la bibliographie de son

dernier ouvrage) suivi d’une quarantaine d’autres livres, jusqu’à ce Corpus scripti paru à la fin de l’année

dernière et qui lui a valu le prix Wepler. Juste récompense d’un acharnement à

fouailler la chair autant que le Verbe.

« Parfois, je me

tâte : est-ce que je suis encore entier ? Je me suis tellement amputé.

Je me souviens : je prélevais de la beauté dans mes horreurs, et du temps

de souffrir sur mon temps de jouir. L’écriture, c’est féroce et merveilleux, la

manière dont elle donne, que ce soit par ablations ou par excédents. »

Il n’y a jamais de tiédeur chez Marcel Moreau et Corpus scripti, qui rend compte d’une

vie en écriture, est de ces textes qu’il faut aborder de front comme on entre

dans une tempête, sachant qu’on risque de s’y égarer mais qu’on sera plus riche

après la traversée. On y est ballotté dans tous les sens, tantôt frappé par des

phrases définitives, tantôt plongé dans des questions insondables, et c’est la

transe d’une vie qui résiste, sauvée par la littérature. La lecture, d’abord, le

jaillissement des textes, ensuite.

Ouvert par une longue « Lettre à M’Corps », le

livre revendique autant les origines boraines de Marcel Moreau que son combat –

un corps à corps – mené sans discontinuer, et qui sans doute ne peut finir, dans

la course éperdue contre le temps entre allégresse et désespoir.

Possédé, tel est l’écrivain de Corpus scripti dont l’œuvre constitue un ensemble d’une rare

cohérence, bloc compact agité de tremblements spasmodiques traduits par les

mots, qui vibrent de la même manière depuis quatre décennies – même s’il n’est

pas tendre envers ses premiers textes. « Ceci

n’est pas mon Corps, c’est son œuvre », écrit-il. Il faut s’y frotter,

encore et encore.

Des hallalis dans les alléluias (2009)

Quand Marcel Moreau parle de l’écriture, il met une

majuscule au mot « Verbe ». C’est bien le moins : Quintes, son premier roman, était un

livre à ce point possédé qu’une douzaine de médecins de son Borinage natal le

déclarèrent bon pour l’internement. Ce jugement, qui ne se fondait peut-être

pas sur un diagnostic fiable, intervenait, il est vrai, en fin de banquet…

Toujours Marcel Moreau s’est senti en marge, en raison à la

fois de ses excès et de sa discrétion. La langue n’est certainement pas pour

lui un sujet de plaisanterie. Il s’y plonge physiquement, cherche le rythme – et

le trouve –, lutte contre les entraves dans une saine fureur qui fait de lui un

extrémiste peu susceptible d’être étiqueté dans une catégorie fréquentée par le

grand public.

Chaque fois qu’il commence un livre, on croit comprendre où

il veut en venir. Et on se trompe. Avec Des

hallalis dans les alléluias, il semble revenir sur sa « carrière »

(le mot est malheureux, mais quel autre ?), d’autant que le sous-titre, entre

parenthèses, annonce un Regard sur une

vie secouée de Verbe, outre ses mouvements de bascule en un abysse fait Femme.

La rétrospective annoncée intéresse pourtant moins l’écrivain que le présent. Le

voici qui s’en prend au lissage du vocabulaire, à travers par exemple la

disparition du mot métis à propos d’Obama.

Il faut sans doute commencer la lecture à la page 277, à

moins de s’être frotté déjà à quelques éructations de ce phénomène définitivement

inclassable. Et découvrir, en 70 pages d’un Entretien

avec la « femme » de mon dernier souffle, si j’en crois ma

respiration, la traversée agitée que fut cette vie vouée à l’écriture, à la

mise en forme d’une instinctivité traduite dans une cinquantaine de livres.

Il y fait le point, entre beaucoup d’autres choses, sur ses

rapports avec la Belgique. Difficiles, le mot est faible, bien qu’il ait été

fait citoyen d’honneur de son village natal en 1985. Il en pense ce qu’il veut :

Marcel Moreau est un de nos grands écrivains.

La Violencelliste (2011)

Marcel Moreau est un écrivain radical. Radicalement détaché

des modes, à l’écoute de ses pulsions verbales et physiques confondues dans un

flot textuel parfois difficile à endiguer mais toujours excitant à suivre. Ou

presque toujours. Pas cette fois. Pourquoi renâcle-t-on devant La Violencelliste, ce « roman »

qui n’en est pas un, alors qu’on l’avait ouvert avec un a priori favorable ?

Une trop grande familiarité avec l’œuvre de Marcel Moreau

pourrait être à l’origine de la déception. Quand on a le sentiment d’avoir lu

plusieurs fois, sous des formes à peine différentes, la même argumentation, on

finit par se lasser. Il faudrait ouvrir le livre sans rien connaître des

précédents pour y trouver de la nouveauté, une écriture rompant avec l’ensemble

de la production littéraire actuelle, et sentir vibrer en soi quelque chose de

ce qui fait vibrer l’auteur lui-même.

En adoptant le point de vue de la première fois, le Rythme –

avec la majuscule qui en fait presque un personnage et, davantage qu’un

personnage, un acteur – envahit la page, crée l’espèce de transe à laquelle

parvient Marcel Moreau quand le mot se fait chair, quand l’organique s’exprime.

Et la beauté de certaines phrases (noyées dans une masse compacte pour qui

connaît trop bien) saute aux yeux, aux oreilles, au ventre : « Une phrase, c’est parfois beau comme

un vol de condors au-dessus d’une panse éviscérée, sous un soleil de plomb. »

Ou, ailleurs : « Confusément, je

me disais que ce n’était pas assez de rêver, encore fallait-il ajouter du désir

au rêve et de la volonté au désir pour arriver à fournir un commencement de

consistance à ces projections de l’esprit dans une épopée où mon corps aurait

toute sa place, et plus. »

Comme le mouvement se crée en marchant, la nécessité de l’écriture

est prouvée par l’écriture elle-même. Il est dommage qu’elle en soit aussi le

sujet, à quelques exceptions près, d’ailleurs les meilleurs passages, notamment

quand reviennent à la surface les souvenirs du correcteur de presse que fut

Marcel Moreau, et comment il ne devint pas libraire pour n’avoir pas lu Le grand Meaulnes.

Voilà qui ne fait pas tout à fait un livre comme l’auteur de

Quintes, Discours contre les entraves ou Corpus

Scripti, quelques titres parmi tant d’autres, nous avait appris à les aimer.